编者按:

对于半导体产业链而言,人工智能(AI)是一场正在发生的技术革命。

AI重塑产业,但也提出新问题。AI大模型时代对算力和能源(电力)的消耗呈指数级增长。在后摩尔时代,半导体技术创新如何赋能AI?而AI在应用端的蓬勃发展,又将如何反过来点燃半导体产业链的新一轮技术递进,从而为延续摩尔定律“另辟蹊径”?

“问题比答案更重要。” 有“科技圣经”之誉的《银河系漫游》系列科幻书中,作者道格拉斯•亚当斯表达了这一重要观点。70多年前“计算机科学之父”图灵的著名一问——“机器能思考吗?” 展开了随后一系列的科技技术与产业发展的创新故事。

现在,关于机器智能的新故事正在持续递进中。

“AI的尽头是电力?”为了实现可持续AI,从芯片设计、制造、封测以及半导体材料创新层面,半导体产业链各个环节的玩家们都铆足了劲在各自的细分领域里钻研创新。

AI下半场,新一轮竞赛的重头戏将围绕算力和电力展开,也将激发半导体技术的创新想象力。同时,在这一波应用热潮的推动下,半导体产业链的增长逻辑也进一步得到强化。SEMI在近期的多份报告中都指出了AI对半导体制造产业链的持续推动作用。

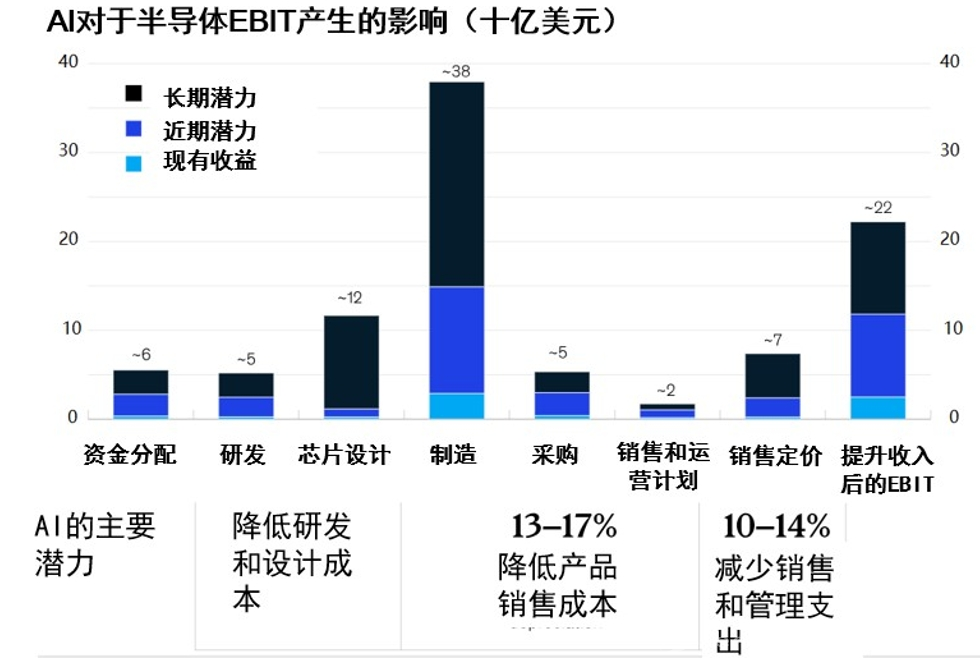

一些创新的趋势是:为了追求更高的算力和更优的功耗,AI半导体开始引入新结构、新工艺和新材料,对于半导体制造产业链的带动作用明显。麦肯锡预计,AI 对于半导体制造产生的贡献最大,约为 380 亿美元。同时受益于芯片设计和验证自动化,芯片研发和设计成本未来也将相应降低。

可以确定的是,围绕解决算力瓶颈和电力瓶颈的突围赛,将是半导体产业链下一个技术创新的密集地。尤其是在摩尔定律正逼近物理极限的后摩尔时代,半导体产业链上下游都面临着一场极限创新。哪些半导体技术、材料以及方案的创新可以助力实现可持续AI?半导体产业链的新一轮技术创新和应用市场机会潜力几何?

让我们一起踏上新一轮探索之旅。

算力指数级增长 带来 “芯”机会

人工智能成为半导体行业进一步纵深发展的重要驱动力,同时还包括其驱动的新智能应用、AI手机、新能源汽车及工业应用等新兴产业,都将进一步带动半导体产业链上下游的发展。

在一个技术周期里,那些伟大的公司、产品和应用,一定是被这个技术周期里的最主流趋势所赋能的。就像苹果一直在“压榨”摩尔定律的极限;YouTube、字节跳动等公司则是以短视频信息流的形态,把移动互联网的带宽速度和快速增长的移动端用户发挥到了极限。

当下技术周期的“顶流”,无疑是人工智能,也就是说,接下去比拼的关键就是最大化利用“智能红利”的能力。重点是,要顺着浪潮,站稳冲浪板。

应用端百花齐放,算力需求激增

自2023年ChatGPT的横空出世,人工智能(AI)进入了新一轮发展热潮,大语言模型(LLM)对算力的“渴求”开始指数级增长。过去一年多来,AI在应用端的创新蓬勃发展,并已经形成规模化落地趋势。

人工智能时代的杀手级应用开始初现江湖。中国本土AI初创公司YouWare正在构建一个“激发普通人 coding 创作欲望的 vibe coder(氛围编程者)社区”。未来“AI Coding”可能会是新的创作方式。而这家公司是今年AI领域备受投资人欢迎的抢手创企,在还没正式推出产品前就连融两轮,估值达到 8000 万美元,投资方里有数家顶尖 VC。

用户行为也在悄然改变。在今年的上海世界移动通信大会上,华为常务董事汪涛就指出,移动终端正从以APP为中心走向以AI Agent为中心,让每个人都有专属智慧助手。到2030年,全球将有近百亿的个人AI Agent,重塑用户交互体验,交互方式走向跨应用个性化,交互场景走向跨设备场景化,交互体验走向跨模态情感化。

AI智能终端也迎来一波上新潮。小米日前(6月26日)正式揭秘其“面向下一个时代的个人智能设备”——小米AI眼镜。该设备最大的卖点之一即为拍摄功能,用户可呼唤小爱同学,开启第一人称视角拍摄录像。据国金证券研报分析,小米首款AI智能眼镜,将采用双芯架构,定位对标雷朋Meta。其核心功能将集合摄影录像、AI语音交互、音频播放等,通过镜头感知现实世界,结合AI带来丰富玩法,例如类似苹果视觉智能的功能,可识别物品、餐厅等,并提供价位、评分等信息。

此外,Meta和运动眼镜品牌Oakley于6月20日推出无显示屏全新AI眼镜Oakley Meta HSTN,推动AI眼镜在滑雪/登山/骑行等运动领域深度应用。在这之后,Rokid Glasses也即将发售;Meta Connect 2025将于9月17日召开,将聚焦于Meta Quest头显、 AI眼镜等最新进展,并有望发布新品;此外,字节、阿里等厂商也有望发布AI/AR眼镜。AI+AR的终极形态有望成为继智能手机下一代移动智能终端。

所有这一切应用场景的背后,需要巨量的算力作支撑。这意味着,需要更多的芯片,需要性能更强的数据处理能力、更大的带宽、更快的速度。为此,从前端的芯片设计、制造到后端的封装、测试以及终端应用,整个半导体价值链都在加速扩展,以支持生成式人工智能(AI)应用的激增需求。

布局算力生态: AI芯片市场蓬勃

AI应用端的繁荣,催生对算力的指数级需求,也进一步推进半导体产业链的新一轮创新和扩张。AI重塑产业的故事正式拉开,对于半导体产业链而言,这种影响将更为深刻。

在IC设计领域,根据TrendForce集邦咨询近期的报告,IC设计产业的表现也同样受AI强劲需求驱动。2025年第一季全球前十大IC设计厂营收季增6%,达774亿美元,续创新高。其中,全球各地兴建AI数据中心,也进一步助力IC设计产业表现。

作为算力的主要载体,AI芯片在AI时代呈现出强劲的增长势头。AI 芯片的定义为“专门针对AI算法做了特殊加速设计的芯片”,按技术架构可以分为通用图形处理器(GPU)、中央处理器(CPU)、专用集成电路芯片(ASIC)以及现场可编程门阵列(FPGA)等。在数据中心侧和边缘侧,不同类型芯片的占比不同。在数据中心侧,推理和训练芯片 ASIC 芯片占比大幅提升;而在边缘侧推理芯片GPU 大幅提升,训练芯片FPGA 占比大幅提升。

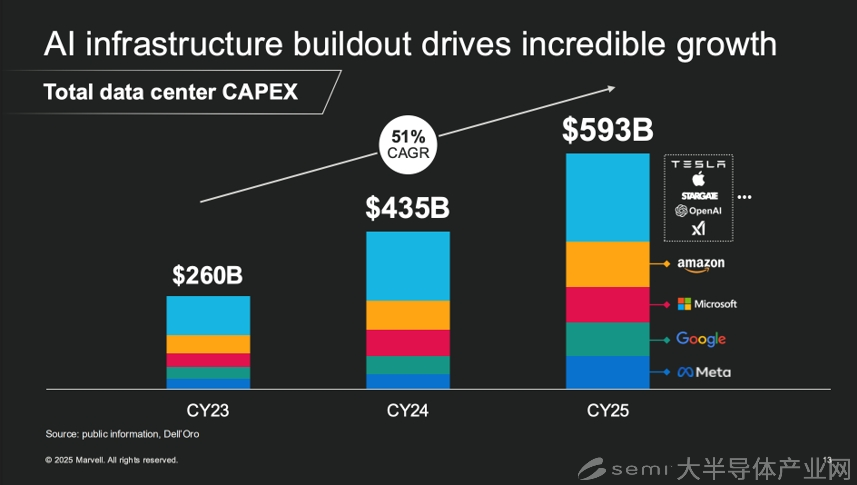

AI基础设施成芯片行业成长强劲驱动力,来源:Marvell 公司官网

目前,以GPU为代表的AI计算芯片市场规模正快速增长。Gartner的数据显示,2023年全球AI GPU芯片市场规模约为534亿美元,2024年同比增速达25.7%。IDC数据显示,在中国AI芯片市场,GPU占有超过80%的市场份额。英伟达(NVIDIA)在AI GPU领域可谓一骑绝尘,得益于其Blackwell新平台逐步放量,今年一季度营收突破423亿美元,季增12%,年增达72%,牢牢占据营收第一的位置。

但AI定制芯片 ASIC正有奋起追赶之势。排名第三的博通一季度半导体营收续创历史新高,为83.4亿美元,年增15%。博通在 AI 芯片领域的核心优势在于定制化 ASIC 芯片和高速数据交换芯片,解决方案广泛应用于数据中心、云计算、高性能计算和 5G 基础设施等领域。其中,AI XPU被广泛应用于客户的AI加速器和网络基础设施中,成为推动AI时代底层硬件的中坚力量。目前,博通在AI定制芯片领域的重点客户包括谷歌Meta、字节跳动以及OpenAI。据《The Information》等外媒报道,苹果有意与博通合作开发AI芯片,或将在2026年准备好投入生产。

博通公司CEO Hock Tan预计,2027年市场对定制款AI芯片的需求规模为600亿至900亿美元。该公司希望三年后ASIC与GPU在AI芯片市场能平分天下。

ASIC(Application Specific Integrated Circuit),即专用集成电路芯片,是一种为了专门目的或算法而设计的芯片。ASIC芯片的架构并不固定,既有较为简单的网卡芯片,用于控制网络流量,满足防火墙需求等;也有类似于谷歌TPU等的顶尖AI芯片。只要是为了某一类算法或某一类用户需求而去专门设计的芯片,都可以称之为ASIC。ASIC包含多类芯片,根据运算类型主要分为TPU、DPU和NPU,分别对应不同的基础计算功能。TPU即为谷歌发明的AI处理器,主要支持张量计算;DPU则是用于数据中心内部的加速计算;NPU则是对应了上一轮AI热潮中的CNN(神经卷积算法),后被大量集成进了边缘设备的处理芯片中。

根据第一财经发布的《2024数字中国年度报告——AI算力篇》,2023年数据中心定制加速计算芯片(ASIC)规模约66亿美元,在AI加速计算芯片市场占有率较低,为16%。但AI ASIC芯片成长空间广阔,未来增速有望超过通用加速计算芯片。

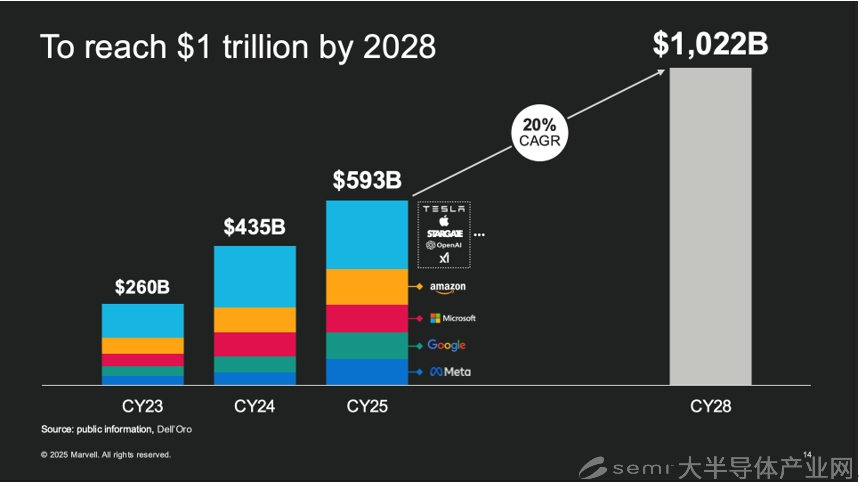

Marvell在6月举办的Custom AI研讨会上指出,2024年北美云计算四巨头的资本支出增长至超过2000亿美元,预计2025年将超过3000亿美元,其中一大部分资金将投向定制芯片。同时,Marvell还观察到,xAI、苹果等新兴玩家正在投资自己的数据基础设施,定制化趋势已突破传统巨头体系,向更广泛的客户群扩散。

来源:Marvell公司官网

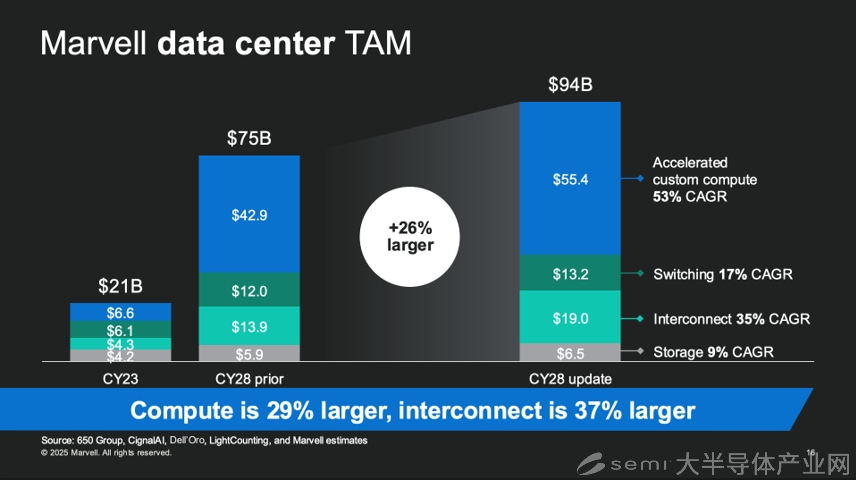

在高需求驱动下,Marvell董事局主席兼CEO Matt Murphy由此预测数据中心定制芯片市场的市场规模到2028年将达到940亿美元,复合年增长率35%,相较于去年预测750亿美元已扩容达26%。而这940亿美元的市场中,定制加速计算市场体量最大,达554亿美元,增速最快;互连(Interconnect)为第二大市场,规模190亿美元;交换和存储则保持持续稳定增长。

整体上看,定制芯片的优化空间还很大,如果云服务商(CSP)的场景和负载相对稳定之后会非常适合采用ASIC。未来随着AI工作负载日益多元化,算力架构与内存层次需求不断演进,ASIC定制芯片的市场需求将迎来快速增长。全球主要的几家云服务商都早就开始布局ASIC芯片。谷歌多年前就布局TPU,其第六代TPU Trillium在本月正式向客户开放使用;Meta今年推出了专为AI训练和推理设计的定制芯片MTIA v2;亚马逊有Trainium2,并计划明年发布Trainium3;微软则有自研AI芯片Azure Maia。

需要指出的是,在算力芯片构建布局上,本来就不是单一的选择。

异构计算也是一大潜力方向。通过在单一系统中利用不同类型的处理器,如CPU、GPU、ASIC、FPGA等协同工作,执行特定任务,异构计算能优化性能和效率,更高效地利用不同类型的计算资源,满足不同的计算需求。在全球降本增效趋势下,通过这样的组合拳来提升计算性能,同时实现更好的效率和更低的成为,异构计算的优势也日益凸显。

其他在AI时代的新选择还包括存算一体。鉴于ASIC、FPGA要发展到类似于GPU的大规模商用仍需时日,在此期间,配合GPU的广泛应用,存力与运力也在快速发展。2024年初,搭载在高端AI服务器配合GPU的HBM(High Band width Memory,高带宽存储器)爆火。HBM拥有超高带宽,主要缘于其将原本在PCB板上的DDR内存颗粒和GPU芯片同时集成到SiP封装中,使内存更加靠近GPU,即“近存计算”。

存算一体,即在存储器中嵌入计算能力,以新的运算架构进行二维和三维矩阵乘法/加法运算。其中存内计算的计算操作由位于存储芯片内部的独立计算单元完成,存储和计算可以是模拟的也可以是数字的,一般用于算法固定的场景算法计算;存内逻辑通过在内部存储中添加计算逻辑,直接在内部存储执行数据计算,这种架构数据传输路径最短,同时能满足大模型的计算精度要求。随着存算技术的发展,未来存内计算、存内逻辑,即“存算一体”,有望成为AI时代的新选择。

此外,为了突破后摩尔时代的算力瓶颈,科技大厂们还在更前沿的硅光子、量子计算领域提前布局。

近期就有媒体报道,据知情人士透露,英伟达正就投资量子计算初创公司PsiQuantum进行深入谈判。总部位于帕洛阿尔托的PsiQuantum在由贝莱德领投的一轮融资中筹集了至少7.5亿美元,投前估值为60亿美元。与许多依赖非常规材料的量子初创公司不同,该公司使用光子作为量子比特,并利用标准半导体制造方法。此举将标志着英伟达首次直接投资于构建物理量子计算机的公司,代表其战略重心从之前以人工智能为中心的企业发生了转变。

AMD则在不久前宣布将硅光子学初创企业Enosemi纳入麾下。据公开资料,Enosemi此前曾是AMD的外部光子学开发合作伙伴。AMD表示,Enosemi是AMD在深入高性能互联创新领域的理想收购选择,这笔交易将立即提升其支持和发展下一代AI系统中的各种光子学和共封装光学(CPO)解决方案的能力。通过对Enosemi的收购,AMD进一步完善了其AI基础设施系统技术堆栈。AMD在今年早些时候凭借完成收购ZT Systems获取了机架系统方面的大量知识和人才资源。

持续推动半导体先进节点需求

对算力的无止境追求,也进一步推动对半导体先进节点的需求,为了追求更高的算力和更优的功耗,AI半导体开始引入新结构、新工艺和新材料,对于半导体制造产业链的带动作用明显,特别是加速前端半导体制造供应链的扩张。麦肯锡预计,AI 对于半导体制造产生的贡献最大,约为 380 亿美元。同时受益于芯片设计和验证自动化,芯片研发和设计成本未来也将相应降低。

资料来源:McKinsey 官网、东兴证券研究所

比如,为了大幅提升算力,AI 半导体晶体管数量增加,并通过引入 MPU(微处理器)、增大芯片面积,AI半导体器件的结构也进一步趋于复杂,其新结构将加速由 FinFET 到 GAA FET(Gate-All-Around FET)。而GAAFET 的器件结构中,沟道外延层、源极/漏极外延层出现多层结构,同时高性能/高带宽的 DRAM 使用 High-k材料和金属材料,这些材料和工艺都需要更多的 ALD 和 PVD 外延工艺。另外,随着生成式 AI 的发展,大容量数据高速运转,DRAM 芯片使用 HBM 结构来降低互联的延迟。随着 AI 半导体的发展,未来将更多采用 3D 堆叠和低温/复杂器件结构。

SEMI今年6月发布的《300毫米晶圆厂展望报告(300mm Fab Outlook)》指出,全球前端半导体供应商正在加速扩张,以支持生成式AI应用需求的激增,尤其对半导体先进节点的需求明显,先进工艺产能(7纳米及以下)将持续扩张,预计将从2024年的每月85万片晶圆增长到2028年的历史新高140万片晶圆,增长约69%,复合年增长率约为14%,是行业平均水平的两倍。

先进工艺产能扩张更将保持两位数增长。预计到2028年,先进工艺设备的资本支出将激增至超过500亿美元,与2024年投资的260亿美元相比,大幅增长94%,复合年增长率为18%。尤其是向尖端节点的过渡将继续加速,预计2nm技术将在2026年实现量产,随后1.4nm技术将在2028年实现商业部署。为了满足不断增长的市场需求,芯片制造商正在提前战略性地扩大产能,2025年增长率为33%,2027年增长率为21%。对2纳米及以下晶圆设备的投资尤其呈现出显著增长,从2024年的190亿美元增长到2028年的430亿美元,增长了120%。

除了需要AI大模型架构来支持日益强大的训练能力外,AI推理是推动增长的另一大催化剂。此外,AI还在推动虚拟现实和增强现实设备以及人形机器人领域的突破,预计在未来几年内对先进半导体技术的需求将保持强劲。

AI竞争的尽头是电力?半导体全产业链极限创新赋能绿色算力

AI大模型狂飙突进的发展给产业链上下游注入新能量的同时,也带来了新挑战。能耗问题首当其冲——服务器功耗飙升到“冒烟”,芯片烫手,电费惊人,算力每前进一步,散热成本则高达三倍。

因为需要消耗大量算力,也就意味着要消耗大量电力。然而,性能和功耗一个都不能少,同时当下的半导体产业还面临着摩尔定律正在逼近物理极限的挑战,可持续人工智能如何实现?半导体产业链上下游都需要面临一场极限创新。

电力鸿沟

“未来十年,谁掌握智能和能源,谁就赢”。OpenAI CEO萨姆•奥尔特曼(Sam Altman)近日指出。OpenAI预测,到2030年美国将需要约50吉瓦(GW)的新增电力产能,以支持AI行业的迅猛发展。美国能源信息署报告称,到 2050 年,商业计算的用电量可能会超过空间冷却和通风。但其实在AI大模型大火以前,数据中心的能源消耗一直相当稳定,因为互联网使用水平的提高被能源效率的提高所抵消。但这种情况正在迅速改变——人工智能查询的能耗大约是现有搜索引擎的10倍。

高盛的一份报告显示,2022年算力数据中心在美国电力需求占的比例仅为3%,但是到2030年将增加到8%,电力需求年复合增长率为2.4%。相比之下,过去20年数据中心发电量年复合增率不到0.5%。此外,该报告还预计,到2030年AI数据中心的电力需求将增长160%。

与人工智能发展的迅猛形成对比的是,电网的发展很慢。

英飞凌在近期的一场AI创新技术论坛上就指出,AI算力的爆发式增长对电力基础设施提出了前所未有的挑战——AI数据中心的功耗每6个月翻一番(如NVIDIA GB200集群功耗可达120kW/柜),而传统电网的升级周期长达10年以上。

因此Meta首席执行官扎克伯格在此前的一次采访中就曾指出,对于建造AI数据中心而言,电力问题是影响下一步发展的瓶颈。“目前建立单一的数据中心功耗在50-150MW,如果发展到1GW级别的数据中心,将需要一整个核电站的发电机组为AI数据中心供电。”谷歌前 CEO 埃里克•施密特(Eric Schmidt)前不久更是在美国国会能源与商业委员会的听证会上直接警告“未来AI将消耗全球99%的电力”。在他看来,AI大模型未来发展面临的瓶颈不是算法本身,而是物理限制,比如电力资源。

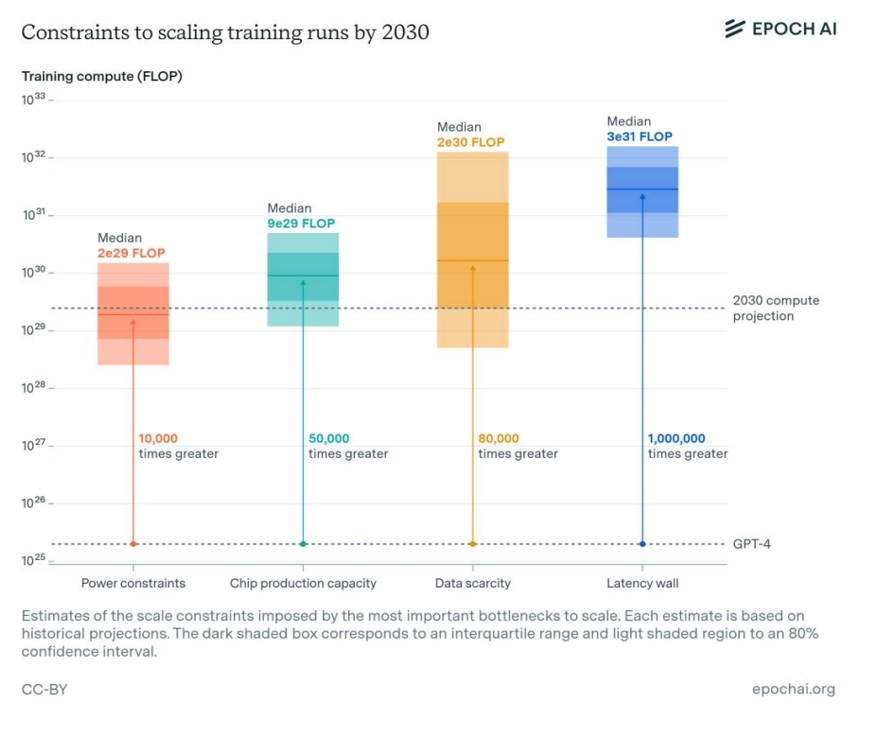

Epoch AI指出,全球AI训练规模受电力供给、芯片制造能力、数据稀缺性和延迟墙4大主要因素制约,其中电力供给有可能成为制约训练规模的最大短板。

2030年全球AI训练规模制约因素分析(单位:flops)

资料来源:Epoch AI,国信证券经济研究所

可见,当前AI电力消耗已呈现指数级增长趋势。而在AI芯片的制造环节,能耗增速也远超预期。绿色和平组织报告显示,2023至2024年间,全球AI芯片制造电力消耗增长350%,到2030年可能较2023年增长170倍。

为了应对AI带来的电力挑战,各国也都在制定应对策略。我国通过 “东数西算” 战略将数据中心向西部绿电资源富集地区迁移,部分数据中心绿电使用率已达80%。欧盟则计划投资超级计算基础设施,并推动AI与清洁技术融合,目标到2030年可再生能源占比超50%。

围绕绿色算力的半导体创新

能效革命已然拉开序幕,“绿色算力”的概念也应运而生。

中国信通院开放数据中心委员会联合国内多家IT、CT领域单位发布的《绿色算力技术白皮书(2023年)》中指出,绿色算力是一个综合性的概念,涉及算力的生产、供给、服务等全过程的绿色低碳。具体来说,绿色算力即算力的绿色低碳追求,可通过融合推进算力生产、算力运营、算力管理、算力应用等层次的绿色化来实现。作为一个系统性工程,绿色算力贯穿芯片、服务器、系统集、云服务、电力系统、储能等多个主体环节。

创新一:先进制程工艺和架构优化设计

上游算力设备提供商层面,主要通过提升核心IT设备高效运行来实现绿色发展。主要方式包括:通过芯片制造封装工艺技术的进步以及处理器架构创新提高单芯片性能,运用先进存储、存算一体、无损网络融合等技术促进计算存储网络协同,以及通过异构计算资源池化实现算力统一调度等方式来提升IT设备高效性,从而降低能耗,提升整体能效。

头部科技企业主要围绕先进工艺和架构优化创新推动实现芯片高效节能。先进制程工艺、架构优化设计和电源管理等方式是提高通用芯片算效的主要方式。

在先进制程工艺方面,ARM发布的新一代移动处理器超大核Cortex-X4,基于最新的ARM9.2架构和N3E工艺,相比上一代在性能上提升了15%左右,在相同频率下降低40%的功耗。英伟达推出的Blackwell GPU 采用4nm工艺,结合第二代Transformer引擎、第五代NVLink、RAS 引擎和解压缩引擎等技术,可支持多达10万亿参数的模型进行AI训练和实时LLM推理,比上一代 GPU芯片性能提升30倍,能耗可降低25 倍。基于6nm工艺改进、Zen3+核心架构优化以及LPDDR5内存和先进省电机制加持,功耗则可降低35%。

在架构优化方面,阿里自研的倚天710内含128核CPU,与飞天操作系统及 CIPU融合,在数据库、大数据、视频编解码、Web服务器等核心场景中的性能提升30%以上,单位算力功耗降低60%以上。

创新二:精简指令集架构

在指令集架构领域,基于精简指令集(RISC)的开源架构的RISC-V架构的应用潜力凸显。与ARM架构相比,RISC-V架构更加开放,可以根据特定的应用需求进行定制,以提供更高的性能或效率。随着新型算力需求激增,RISC-V 进入应用爆发期,华为、百度、中兴、中科院等企业和机构,都利用这一特点采用RISC-V架构,研发自己的芯片,根据RISC-V基金会统计,2022年RISC-V架构芯片出货量已突破100亿颗,中国厂商就50亿颗以上,占比超过50%。

创新三:电子电路与光通信融合

英伟达在今年3月推出的硅光网络交换机,创新地集成了光器件,使激光器数量减少4倍,与传统方法相比,能源效率提高到 3.5 倍,信号完整性提高到 63 倍,大规模组网可靠性提高到 10 倍,部署速度提高到1.3 倍。这使 AI 工厂能够跨区域连接数百万 GPU ,同时大幅降低能耗和运营成本。

据悉,英伟达硅光生态系统伙伴包括台积电( TSMC)、Browave、Coherent、Fabrinet、Foxconn、Lumentum、SENKO、SPIL、Sumitomo Electric Industries 和 TFC Communication。其中台积电的硅光解决方案结合其先进的芯片工艺和 TSMC-SoIC 3D 芯片封装的优势,对AI 工厂的扩展发挥了重要作用。

半导体全链路碳足迹优化 抵消AI算力环境成本

另一大努力的方向,是从半导体产业链全链路优化碳足迹,以求抵消AI算力带来的巨大环境成本。

半导体气候联盟 (Semiconductor Climate Consortium,SCC)最近的一份报告显示,在几乎所有关键的亚洲市场,半导体价值链都有着巨大的能源消耗。麦肯锡的一项分析则显示,即使主要半导体公司对于减少碳排放的最新承诺比过去的措施更严格,该行业也无法将排放限制在2016年《巴黎协定》要求的范围内。分析发现,半导体企业的个人和集体行动都可以帮助整个行业提高可持续性,应对1.5°C的挑战。为了减少全球半导体行业的碳排放,SEMI和SCC成立了SCC能源合作组织(SCC Energy Collaborative,SCC-EC),以了解并清除亚太地区低碳能源装置安装的障碍。SCC-EC由行业领袖组成,将为低碳能源优先事宜提供统一的观点。

很多半导体大厂已经开始从不同层面践行低碳策略。比如,美光科技全生命周期管理,将每片晶圆的碳排放量较2018年基准降低42%,这一成果被纳入《全球半导体行业ESG发展报告》典型案例。美光科技公布的2030年可持续发展路线图显示,计划将单位产量能耗再降20%,可再生能源使用比例提升至75%,这些量化目标均通过SASB标准审计。

美光的绿色技术创新体现在多个维度。该公司研发的低温蚀刻工艺使NAND芯片制造温度降低80℃,直接减少12%的工艺碳排放(相关技术细节在《自然-电子学》2024年3月刊中有详细论述);此外,美光在日本广岛工厂安装的智能电力监控系统,通过AI算法优化设备运行时序,年节电量相当于1.2万户家庭用电;水资源管理方面,美光采用闭环回收系统实现85%的工业用水重复利用率。其新加坡晶圆厂部署的离子交换废水处理装置,使重金属排放浓度低于0.1ppm,达到世界卫生组织饮用水标准的1/10。

值得一提的是,美光在其供应链可持续建设也成效显著。该公司要求所有关键供应商在2026年前完成ISO 14001认证,目前已有78%供应商完成碳足迹核查。比如,其西安封装测试基地采用光伏供电系统,年发电量达380万度,相当于减少3000吨二氧化碳排放,该数据经第三方机构BSI认证。

半导体设备厂商也积极时间低碳化。东京电子(TEL)首席技术官Akihisa Sekiguchi在今年的SEMICON China期间,也对半导体产业链的低碳化提出了一些可行的建议。比如,在制程优化方面,可采用低温刻蚀、等离子体控制等技术,减少高深宽比刻蚀的能耗与碳足迹;在材料方面,逐步减少并淘汰组建中含全氟烷基物质(PFAS)材料的使用,并开发环保型光刻胶与润滑剂。此外,他还强调要善于利用AI等先进技术来提升产业链数字化程度,提高生产效率,优化设备管理。据悉,TEL就在实践通过引入AI驱动的材料信息学(MI),可以实现晶体管筛选周期从3周缩短至1天。此外,利用自诊断设备与远程运维系统,可以提升产线效率达30%以上。

写在最后:

从福特的Model T到ChatGPT,改变世界的力量蕴藏于每一次的科技创新中。半导体技术更是这一切的基石底座,推动一代代技术和应用浪潮的迭代。如果说上一轮的互联网浪潮,比拼的是“算力+连接”,那么这一轮AI 竞争,比拼的则是“算力+供电”。在摩尔定律逼近物理极限的当下,围绕算力瓶颈和电力鸿沟的突围赛,倒逼半导体产业链加速创新。与此同时,AI作为我们这个时代最重大的技术突破之一,也在重塑各个行业,带来新的可能性,穿越新的技术周期。